2022.08.03

やっぱりコレだ、、、とつくづく思う。

les choses importantes sont invisibles. (大切なものは目に見えない。)

みんなで食べる料理の美味しさ、会話の楽しさ、そしてステキな音楽。

ふと思い立って「音楽」という言葉の成り立ちについて、調べてみた。

すると、音楽そのものが「たのしい」という言葉の語源と分かった。

「音を楽しむ」から、「音楽」かと思っていたけど、順番は逆。

人にとって、かなり原初的な「たのしい」もの、それが音楽。

不可視な「たのしい時間」に、もっと意識的になりたい。

「音楽」イコール「たのしい」

初めに「たのしい」という気持ちが、意識された時代には「神の声」が存在した。

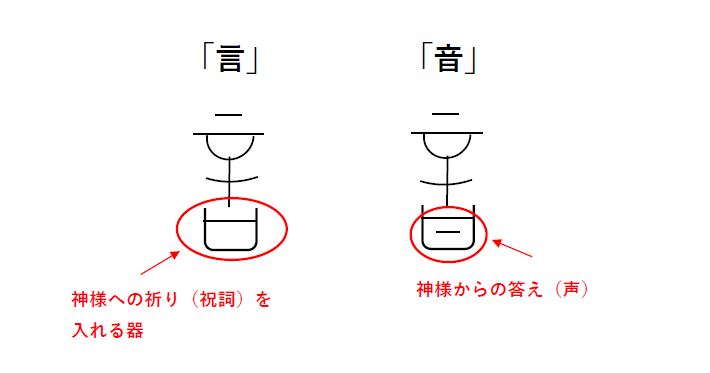

「音楽」の「音」という漢字は、「口から出た」を意味する会意文字。

元々は「言」という漢字の下の「口」が、神様への祈りの祝詞を入れる器を表していた。

そして、祈りに対しての神様の答えが「口」の中の横棒で表されている。

「音楽」の「楽」という漢字は、象形文字で「楽器」の形がベースになっている。

神事の時に、どんぐりをつけた木を楽器として鳴らしていたことから「楽」という字が誕生。

「楽」の旧字は「樂」で「白」の左右に「糸」の上半分があるけど、これは、どんぐりを繋げていた糸飾りを表していた。

「音」とは「人や神の声」

「楽」は「楽器の音」

人や神の声、楽器の音は、人を喜ばせることから「たのしい」という意味に「楽」の漢字が、後から当てられた。

古来から、人との会話や楽器の音色は、「たのしい感情」を象徴するものだった。

現代では「神の声」なんて、普通は聞こえない、、、。

古代には、どんな風に聞こえていたのだろう?

サカナクションの音楽には、彼ら自身が神の化身かのような世界観がある。

「いい意味でふざけたことがやりたい」という彼ら。

自身を「通訳者」と称する、フロントマンの山口一郎は、社会に善をもたらすツールとして音楽をとらえている。

「僕はミュージシャンなので、音楽の中で、本当に美しいものを作ろうとすると理解されないものになっていく。はるか遠くのものというか、人が手を伸ばそうともしない遠いものになってしまうけれど、それが本当に美しかったら、いつか手を伸ばしてもらえると思うんです」

「Music」イコール「お祭り」(ロックの原点)

英語の「Music」は、ラテン語から変化したもの。

「Music」の由来

ギリシア神話に登場する、文芸、学術、音楽、舞踏などをつかさどる女神の名前「ムーサ」(英語名は「ミューズ」)。

ムシケー(お祭り)からミュージックへ

人類太古の時代、中央アフリカの山奥、原住民の村で年に何回かお祭があった。

村人たちは信望を集める神子(みこ)を囲み、手拍子、足踏み、掛け声、口笛で即興の音楽を奏でた。

その音楽に合わせ、神子はトランス状態に入っていき、天地の神様たちと交信を始め、神様からのお告げを村人たちに伝えた。

そのお告げは、食べ物のありかや安眠できる場所、病気の治し方、天災の予言など、村人たちにとって生死にかかわる重要な情報だった。

このお祭りは「ムシケー」と呼ばれていた。

やがて各地方に伝来し、地中海をのぞむ北アフリカに到来した頃、「ムシケー」は「ミュージック」に変化。

「ミュージック」と変化した当時は、音楽だけではなく、神子、民衆、音楽、神のお告げがある「お祭り」そのものが「ミュージック」と呼ばれていた。

ムシケー的なお祭りや音楽がもっとも長く存続していたのは、アメリカン・インディアンの世界。

そこには「シャーマン」と呼ばれるムシケーにおける神子のような、インディアンの精神教育から生活指導までをつかさどる現人神(あらひとがみ)、教祖様のような存在があった。

「サージェントペパーズロンリーハーツクラブバンド」は、The Beatlesが演じている「架空のバンドによるショー」☆

そして、これは人類史上初のコンセプトアルバム。

ムシケーから進化したミュージック、ひとつのアート作品として、全曲通して聴きたい。

※ 曲と曲の間に空白がないので、1曲ずつ聴くと不自然さあり。

ロック・ミュージックの誕生

文明の進化とともに、ムシケーのような原始的なお祭は、衰退していった。

そしてロック・ミュージックの誕生により、ムシケーは復活。

聴衆は、ロックに群がって、ロッカーの表現に、生きる意味や人生の方向性を求める。

ムシケーにおける神子&村人たちの関係性は、ロック創成期にみられたロッカー&聴衆との関係性にひとしい。

ムシケーの音楽のあり方は「ロックの原点」とも言える。

ロック・ミュージックは、人々のガチガチに固まったこころに、熱くて自由な風を吹きこむ。

Time is Money(楽しい時間こそ大切なもの)

音楽を聴いていると、楽しい気分になれる。

赤ちゃんや動物、植物まで、音楽を喜んでいるらしい。

怒りを忘れさせたり、哀しい気分に寄り添って癒してくれたりする。

海外でも人気のNo Busesは、手作り感のあるコミカルなMVも魅力。

メンバーが増え、トリプルギター編成になった彼らは、アナログ盤もリリース。

彼らの音楽で「青春」を、追体験できる。

追体験:他人の体験を、作品などを通して自分の体験として生き生きと、とらえること。

音楽を聴きながら、ぼんやりいろんなことを考える。

500年前、人の平均寿命は、50年だった。

現代は、その2倍も長く、生きるのが可能になった。

長い人生をどう過ごすのか、多くの人は、選ぶことができる。

人生のいろんな悩みは、願うものが手に入らないこと。

「心は二つ身は一つ。」

あれもこれもと望むのだが、自分のからだは一つしかなく、思うにまかせないこと。

中世末の民衆の間に育った芸能、説経節・をくり(御物絵巻)(17C中)一三より

「さてひとつのそのみは、きみのちゃうどのに、もどしたや、さてひとつのそのみはの、このがきあみがくるまもひいて、とらせたや、こころはふたつ、みはひとつ」

自分のことは、自分がいちばんよく分かっている、はず。

つねに、自分のことを冷静に客観的に見るように、できる?

どう生きれば本当に幸せなのか、本気で自分にアドバイスができれば。

その「欲しいもの」は、本当に「自分が欲しいもの」?

人がなんと言おうと「自分のしあわせ」は、自分だけに分かればいい。

古代からの「元祖楽しみ」を聴きながら、「楽しい時間」について考えた。

人生の時間は、長いようで、いつか突然終わる。

このブログを読んでいただいてありがとうございます。

あなたに思いがけないハッピーがありますように!

コメント

このブログをきっかけに音楽の良さを再認識しました!

とむさん、嬉しすぎるコメント♡ありがとうございます!