2022.03.04

数多くある宮沢賢治の童話、そのなかで「セロ弾きのゴーシュ」が好きだ。

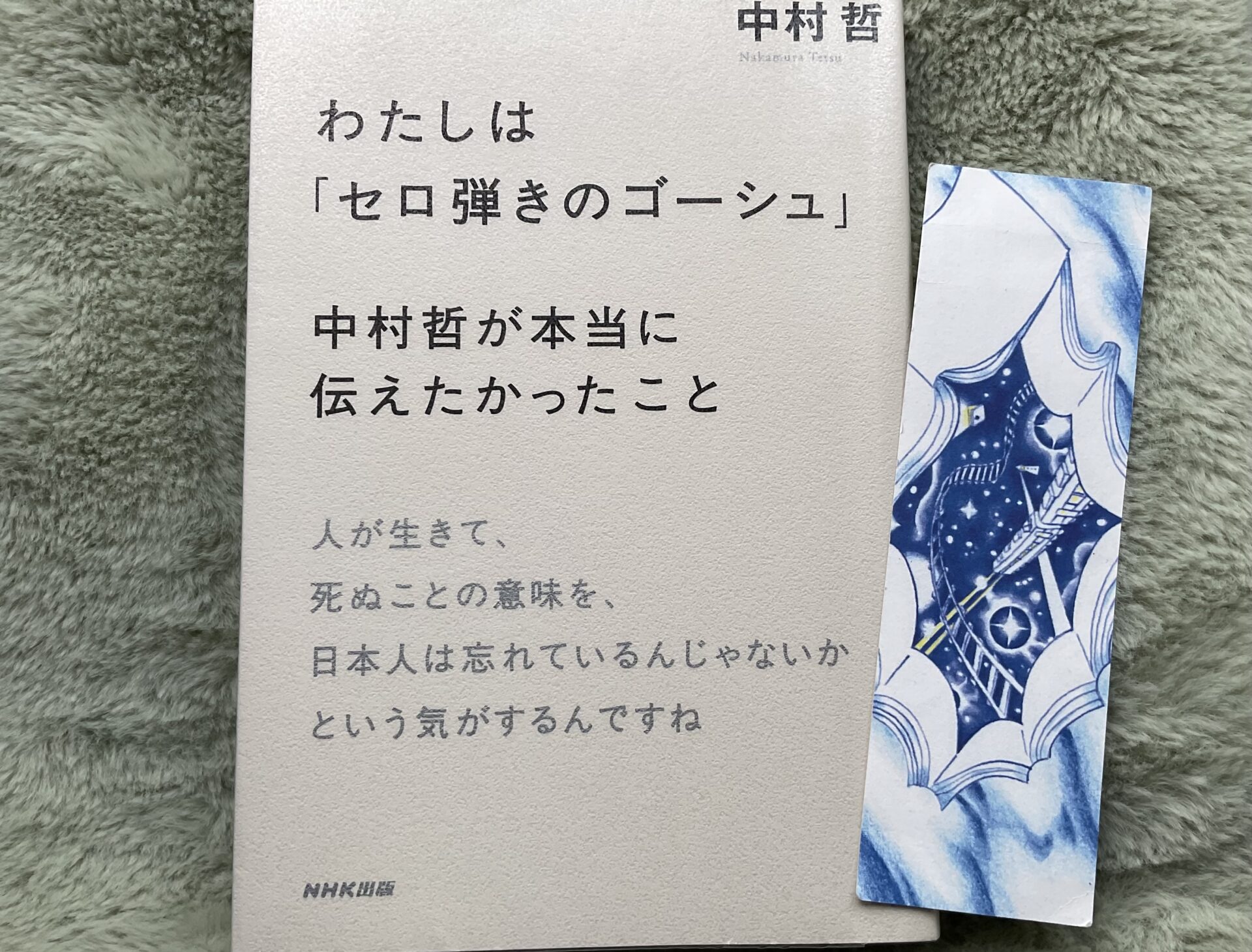

”わたしは「セロ弾きのゴーシュ」中村哲が本当に伝えたかったこと”

この本を読んで、なぜこの童話がこんなに好きなのか?という疑問が、解けた。

2019年の訃報以後も、わたしの心の中にある医師中村哲氏。

まったく別の二つの好きなものが、この本でつながった。

この本は中村哲氏が1996〜2009年に出演したNHK「ラジオ深夜便」の記録。

この本の編者 加藤剛氏は、あるエピソードに心をゆさぶられた。

中村哲氏は、自身の生き方を「セロ弾きのゴーシュ」に例えていた。

「セロ弾きのゴーシュ」というのがありますね、宮沢賢治の童話で。お前はセロが下手だから練習しろと言われたゴーシュという人が、一生懸命練習していると、狸が来たり、野ねずみが来たりして、「子供を治してくれ」だの、いろいろ雑用をつくるわけですね。しかし、「まあ、この大事なときに」と思うけれど。

宮沢賢治の童話「セロ弾きのゴーシュ」とはこんな話。

町の楽団でいちばん下手なセロ弾きのゴーシュは、自分の練習があるのに、次々と動物たちから頼まれごとをされて仕方なく相手をしているうちに、とうとう演奏会の日になってしまう。そして、てっきり学長に叱られると思ったら、意外にも上達していて賞賛を受ける。

本の半ばに「セロ弾きのゴーシュ」の全文が掲載されている。

\【30日間無料】12万冊以上のオーディオブックが聴き放題 /

AMAZON Audibleを今すぐ体験する>>こちらをクリック

いつでも途中解約OK

医師 中村哲の活動

2019年12月、享年73歳で凶弾に倒れるまでアフガニスタン難民救済のため活動された中村哲氏。

中村哲氏が従事したペシャワールは、パキスタン北部アフガニスタンに接する国境の町。

1978年に登山遠征隊の同行医師として行った縁で1984年に医療協力団体からの依頼で正式に赴任。

具体的な当初の活動は、現地スタッフ約150名とのハンセン病のコントロール計画だった。

現地では、20名の入院患者に、数本だけのピンセットを共有し、登録患者が二千数百名なのに、病床が二十床しかない状況を目にする。

現代では、ハンセン病は早期発見、治療すれば完治する病。

そこでペシャワール会という中村哲氏の活動を支援する団体が福岡で発足した。

医療協力といっても、独自に工夫された治療活動が大部分だったらしい。

中村哲氏が印象に残っているものの一つが「裏傷(うらきず)の予防」。

裏傷は、足の裏の痛みを感じなくなるために、深刻な合併症を引き起こすもの。

現地の9割以上の人は、貧しさのために、満足な靴が買えない。

病院で底のしっかりした靴を作って安く配布したら、大きい予防の効果があった。

現地でもしも両足を切断することになった場合、治療をしない選択の方が親切であるという。

そんな厳しい現実の中、中村哲氏は現地は豊かであると評している。

色んな人達、色んな状況にかえってこっちが目を開かれた。日本と日本人が失った幸せというのを、彼らは持っている。人間が生きて死ぬということが非常に直に見える世界。生きておるというのは、自分の意思で生きておるのではなくて、生かされておるという感謝の気持ちと表裏一体なんですね。

当たり前に平和で、飲み水にも困ることのない日本では、生かされているという感謝は感じにくい。

もしも健康な生活が普通には有難いものなら、日々そのことに感謝して生きることになる。

命の水「なぜお医者さんが、井戸を掘って、用水路を拓くのですか?」

地球温暖化が原因で、2000年からアフガニスタンは大旱魃になり

1200万人が被災して、100万人が餓死線上にあった。

病気の予防のため、2000年7月から飲料水確保のための井戸を堀り始めた。

砂漠化していたところがまた緑化され、30万人の人が村を離れずにすんだ。

そして、2001年9月11日、ニューヨーク同時多発テロ。

その後アフガニスタンは、オサマ・ビンラディンをかくまっているということで

アメリカ・イギリス軍による報復攻撃として、空爆される。

様々な困難、、、日本では想像できぬ対立、、、身の危険もある中で

中村哲氏は、目前の状況に人としていかに応ずるかに関心を持ち続けた。

現地は人を退屈させないところなんですね。なんかもう、1つ問題が片付いたなあと思うときに、また新たな問題が起きてくる。頑張ればなんとかできそうだなということが、次々と起きてきて。

十数年の内戦で疲れ果ててしまっている現地では、明るいものに対する飢えがあった。

希望を共有することで、うまくチームがまとまっていたという。

自給自足が出来るところは出来る限り、緑を復活させて、人々が自分たちで暮らせるようにする、これが一番大切な援助なんじゃないかと思うんです。

医療活動として、病気の予防としての飲料水確保が、具体的には井戸掘りの活動になった。

人々を救済するために、中村哲氏が現地で考えたからこそ、何十万もの人の命が救われた。

わがうちなるゴーシュ

中村哲氏は、自分は幸運だったと言っている。

向こうにおれば、いわゆる欲望というのは、みんな、普通の人はあんまり持っていないですね。まず健康で命があること、ご飯が食べられること、家族が一緒におれること、これ以上の望みを持つ人の方が少ない。そういう中で暮らしていて、まあ、向こうふうになってくるわけですね。

命を落としてもくよくよしないという楽天性を持てたことが幸せだということ。

結局どこに居ても、予期せぬことは多く、思い通りに事が運ぶ人生はない。

遭遇する全ての状況 イコール 天から人への問いかけ

それに対する応答の連続 イコール 私たちの人生そのもの

賢治の描くゴーシュは、欠点や美点、醜さや気高さを併せ持つ普通の人が、いかに与えられた時間を生き抜くか、示唆に富んでいます。その中で、これだけは人として最低限、守るべきものは何か、伝えてくれるような気がします。それゆえ、ゴーシュの姿が自分と重なって仕方ありません。

物語中のゴーシュと動物たちとのやりとりは、単純におもしろく、

毎日起こる想定外のハプニングさえ、楽しむ気持ちにさせてくれる。

わたしは、不器用なゴーシュに自分を重ねて、成長したつもりになっている。

この本が手元にあれば、理不尽な出来事に対してさえ、寛容になれる。

日々の平和、水や食べ物に恵まれていることに、感謝して生きよう!

\【30日間無料】12万冊以上のオーディオブックが聴き放題 /

AMAZON Audibleを今すぐ体験する>>こちらをクリック

いつでも途中解約OK

このブログを読んでいただいてありがとうございます。

あなたに思いがけないハッピーがありますように!

にほんブログ村

コメント