2022.04.27

始まりの季節、今年の4月も、もう終わる。

新しい環境、人々に慣れ、緊張感がゆるむ。

そんな時期、こころのメンテナンスに、読書をする。

今月は、複数冊の本を、何度も読んだ。

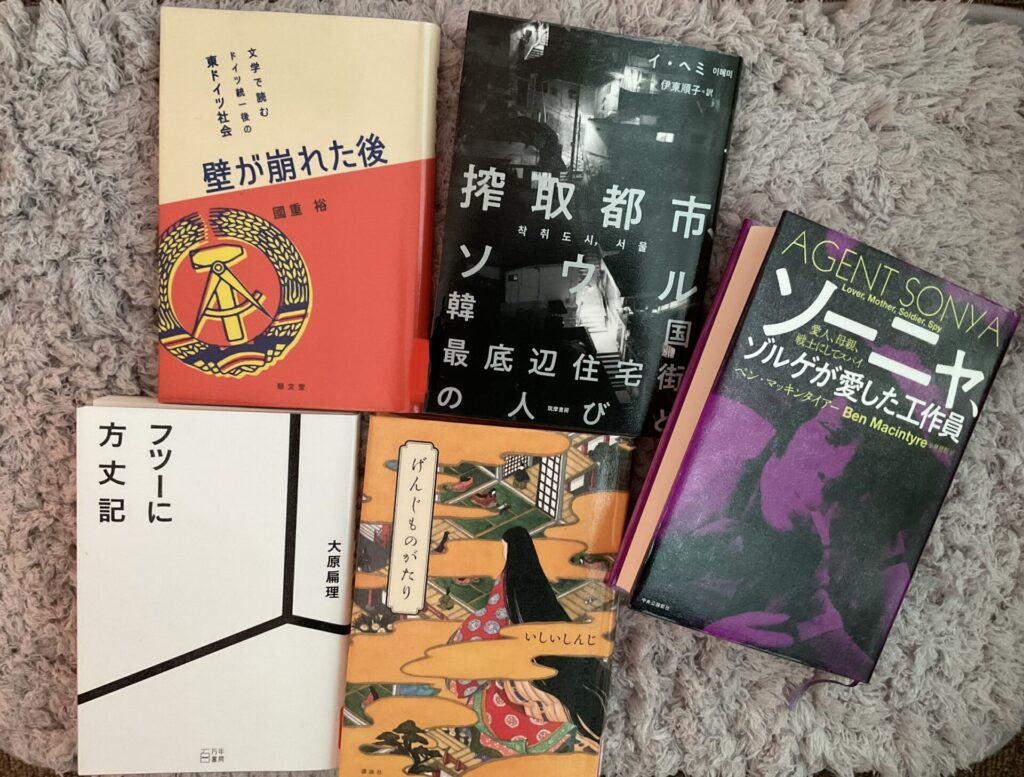

げんじものがたり

小説で、いちばん好きかもしれない、紫式部の源氏物語。

エキゾチックな平安文化&雅びな喜怒哀楽の表現に、エンタメも満載。

瀬戸内寂聴訳で、ゆったりと読むのは、時間がたっぷりあるときに。

いしいしんじのげんじものがたりは、さらりと軽妙に、奥深すぎる日本の伝統文化を味わえる。

光源氏の語りが、若者らしい京都方言だったりと、楽しすぎる!

ソーニャ、ゾルゲが愛した工作員

日本で一番有名かもしれないスパイ、ゾルゲの恋人だったソーニャの物語。

ノンフィクションだけど、まさに「現実は小説より奇なり」。

世界的なベストセラー「KGBの男 冷戦史上最大の二重スパイ」の作者が、2020年に出した本。

ソーニャ(工作員名)は、第二次世界大戦前後に、英国と米国が共同で研究開発していた原子爆弾の情報を、初期から完成まで、リアルタイムに、ソ連に伝えていた。

なぜそんなことが可能だったのか、今も謎な部分が多い。

その当時、ソーニャは英国の田舎に住み、職業は主婦、子供3人。

家事育児、家庭菜園、隣人にも料理上手で知られていたという。

子供のぬいぐるみの中に無線機を隠して、移動するなどのエピソードが面白い。

日本語訳は、今年2022年2月25日に、初版発行されたばかり。

ソーニャ、ゾルゲが愛した工作員を読んでいる間、脳内でずっと、映画「ミッション・インポッシブル」の世界が展開されていた。

同作者ベン・マッキンタイアーのベストセラーKGBの男 冷戦史上最大のスパイは必読!

フツーに方丈記

いちばん何度も、読み返したのが大原扁理のフツーに方丈記。

鴨長明の名作、方丈記の有名な冒頭。

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる試しなし。

作者による、方丈記の、あたらしい現代語訳が、巻頭にある。

ただひとつ確かなのは、いつかわたしもこの世から出ていくときが来る、ということ。そして次に生まれてくる人と入れ替わる。

地位も名誉も財産も失った鴨長明は、それら社会の常識や価値観に背を向けるかのような、山奥での引きこもり生活、反乱ライフをはじめる。

世論に合わせても窮屈、合わせなければ変人。なんじゃこの無理ゲーは。

作者による方丈記の解釈と、作者自身の生き方(25歳から年収90万円で質素に楽しく生活する)の両方がシンクロ。

自身を「令和の隠居」とする作者の、方丈記の読み解きがとてもいい。

この世界は、心のもちようで、どんなふうにも見える。そのよりどころとなる自分の心が安らかでなければ、どんなに財産があっても、どんなに豪邸に住んでいても、幸せからは程遠いんじゃないだろうか。

作者のテーマ、日々は無常のレッスン/居るだけで全肯定が、しみじみしみてくる。

方丈記原文(総ルビ)が、おまけで巻末で読める。

特に好きなのは、この部分。

春は藤波を見る。紫雲のごとくして、西方に匂ふ。夏はほととぎすを聞く。語らうごとに、死出の山路を契る。秋はひぐらしの声、耳に満てり。うつせみの世を悲しむほど聞こゆ。冬は雪をあはれぶ。積もり消ゆるさま、罪障にたとへつべし。

最後の部分の作者訳は、こんな感じ。

冬はたくさん雪が降ります。手のひらで受け止めると、体温を奪って溶けてゆく。人間がこれまでに犯した罪や間違いも、こんなふうに生まれては積もり、そして消えてゆくんでしょうか。

人間の本質って、800年前から全然変わってない。

読書のおかげで、毎日をささやかに、おおらかに受け入れられる。

このブログを読んでいただいてありがとうございます。

あなたに思いがけないハッピーがありますように!

☆このバナーのクリックの数でブログ村の人気ブログランキングの順位が決まります。めちゃ励みになりますのでポチッとよろしくお願いいたします。解除もカンタンに出来ますのでご安心ください☆

コメント